上海美术学院副院长、教授、博士生导师,中华艺术宫副馆长,上海市第十三届政协常委。他是国内最早从事新媒体艺术领域创作和研究的当代艺术家之一,曾参加过威尼斯双年展、威尼斯建筑双年展、上海双年展、温哥华双年展、达喀尔双年展、蒙彼利埃双年展等国际大展。近年来其创作的大画幅摄影作品获得连州国际摄影节的金奖,被称为“最早用艺术方式表述国际金融危机到来的艺术家”。2014年获“上海设计展一等奖”,2015年获“上海市德艺双馨文艺工作者”称号,2017年获“中华文创力量先锋人物”称号。

我们一直想让艺术回到公共领域,把在地性的艺术文化财富挖掘出来,发扬光大,把它们变成一个地方人的文化自觉行为,通过大家的共同努力,让创造力的自我表达成为所有参与者的自信自强发展的模式。

1 非遗传承与公共艺术

非遗传承实际是一种生活方式。千百年延续下来的人类的文明、生活中的智慧,变成我们现在需要继承、发扬和保护的文脉。传承进入新的时代,也会带来新的方式。我们用公共艺术理念,推进资源协同创新,为城市生活品质服务,为非遗传承进入我们生活空间,回归它的生活价值,提升它们的非遗传承的活性而努力。

公共艺术是什么?是艺术回归公共领域中,从艺术家象牙塔里,从艺术工作室里,走到社会街头的艺术,也就是为城市、为人民服务的艺术。我们提倡的公共艺术关注的是城市能级的提升、城市精神的塑造,及人文生活品质的提升。所以,公共艺术应该是为城市与生活赋能的艺术。

2 上海公共艺术协同创新中心与非遗传承

上海公共艺术协同创新中心位于顾村公园的一个优美的小湖泊里,为艺术家、非遗手工艺匠人提供所有硬件条件。对接的是人的技能提升的需求,创业创富的需求和对美好生活品质提升的需求。

我们把政府、社会、艺术机构、院校作为社会资源,把非遗的技艺资源、学科特色资源、地域民宿资源作为文化资源进行创造性转化;把人力资本、技术资本变为社会的文化资产,培养研究生、非遗传承人、设计师,推出工具、产品、课程体系、文创产品、文旅项目、展览展示等活动。

我们怎样在上海这样的城市抓住非遗传承,用文化创意让社区、街区、城区变得更有温度、更有色彩?

3 让非遗走进现代生活

非遗不是博物馆的产物,也不是文物馆里的文物,而是“活”的。正因为是“活”的,所以现在的非遗保护,不能仅仅从保护的理念进行保护,而是要用活的方式、激活它的方式进行保护、传承。上海没有很多非物质文化资源,但是上海拥有的是国际大码头,所以让非遗走入现代生活,就要用好海派精神、国际文化大码头的效应,以及能服务于市场的商业氛围和手段。所以我们提出非遗走近现代生活,要有国际范,要坚持民族的语境,更重要的是真正进入生活。活态传承、活力再现,让所有参与者得到活性的发展。

4 非遗技艺传承彰显国家软实力

几年来,以美术学院为平台,我们做了20余期非遗传承人研修班,让非遗传承人贡献他们的技艺。我们也邀请国际艺术家、师生、上海当代设计师共同来参与,把传统文化元素再利用、再发展、再协同。在我们眼里,非遗传承人不是学员,他们更多的是民间的艺术家。

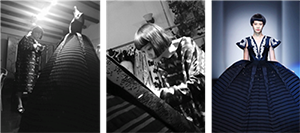

让非遗技艺点燃现代服饰的魅力新美学有很大的空间。比如,把羌绣十字绣和晚礼服结合,成为法国时尚周代表中国传统元素最亮丽的一个现代设计产品。让非遗技艺成为日常美学表达的精粹。比如,用生活中的竹编、竹刻,变成蓝牙音响、保温杯,让竹扇子通过色彩的构成和现代简约的处理成为G20峰会的礼物。

讲好当代中国非遗故事,也是服务于“一带一路”建设与国际文化交流传播,彰显我们国家软实力的体现。我们把创新成果送到国际上展演,在国际舞台上让传承人开眼界,增加学养、拓展思维,也向别人学习经验。更重要的是,展示文化遗产自信的一面。