故宫博物院研究馆员,故宫学研究所副所长,曾任新华通讯社高级记者、《瞭望》新闻周刊副总编辑、北京市第十一届政协特邀委员,著有《城记》《采访本上的城市》《拾年》《历史的峡口》,长期致力于北京城市史、梁思成学术思想、城市规划与文化遗产保护研究,其著作先后获得文津图书奖、全国优秀畅销书奖、中国建筑图书奖、文化遗产优秀图书奖等。《城记》入选《中华读书报》2009年评出的新中国“六十年六十书”,被译为英文、日文出版。

向老城市学习,我们要学习它的秩序。但这个秩序,在19世纪被两样发明——小汽车和电梯,剧烈地改变了。我有个朋友说,他是最早一批拿到北京车本的,那个时候他认为得到了资源,但今天,他发现其实是失去了资源,如果哪天不让开车了,他会不知所措,因为他已经不会走路了。当汽车成为城市的“器官”,我们可以反过来想想我们的老城市,是什么样的城市?

1 认识老城市

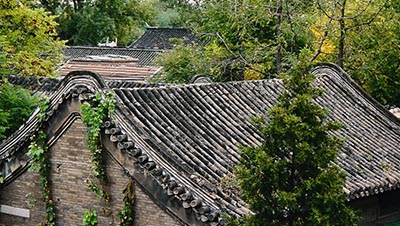

老北京以天下自然环境为本体进行设计,并在此基础上建立秩序,这是中国城市的一个特点。而秩序的建立,是模数化营造的,以宫殿区为中心,把宫殿区不断放大,就成为一个城市了,所以中国的城市造得非常快。秩序建立起来以后,大家就在框定的区域里造宅子。但是不管多么高密度的院落,里面都会有空隙,有空隙就会种树。北京的这些树,可以形成一个遮阳系统,在密度和舒适度之间,找到了一种伟大的平衡。(PPT第6页、第16页)

中国和欧美的老城市有一点是一致的,就是高密度的路网。曼哈顿两条横街的间距是61 m,我们的胡同是六七十米。巴塞罗那的新城,按110 m切成路网,房子沿街围成一圈,中间形成一个院落,这样临街商业就很多,大家都愿意在街上逛,这是非常智慧的一种安排。

2 老城市的瓦解

20世纪城市最大的问题是尺度问题。基于小汽车的发展,美国人佩里于1929年提出邻里单位理论——以学校为中心扩大街坊,城市干道围绕四周,商业设于周边的十字路口。用这样一种方法,大型的街坊逐渐取代了以前的胡同,方便了小汽车却忽略了人的出行行为。街道不应该是把我们割裂的地方,而是我们相遇的地方。香榭丽舍的伟大,就是因为在这里会有约会,产生爱情。

3 中国城市的未来

中国城市的未来,我们还是应该多学习浦西。外滩曾经被浦东一把抓过去,修了10车道,但2008年又被浦西拽回来,拆掉立交桥,10车道变成了4车道。陆家嘴那么大尺度的空间,怎么办?简直不可救药,但上海正在想办法挽救,把步行的连廊造起来,与周边的商场连接,加盖地铁的上盖商场。按以前的规划看来,这几乎就是违法建设,但我们要为这个违法建设点赞,因为把被浪费的土地都利用起来了。

我的结论是城市的平面,比立面重要;街道比建筑重要;交通政策比交通工程重要;人性化的尺度是一种重要的城市遗产的形式。